(Escrevo este texto após saber que o Congresso Nacional, após manobra do deputado “evangélico” Eduardo Cunha, com apoio da bancada da bala, da bancada evangélica e da bancada do agronegócio, acaba de aprovar a redução da maioridade penal.

(Escrevo este texto após saber que o Congresso Nacional, após manobra do deputado “evangélico” Eduardo Cunha, com apoio da bancada da bala, da bancada evangélica e da bancada do agronegócio, acaba de aprovar a redução da maioridade penal.

A eles, meu profundo desprezo.)

***

Me recordo do primeiro velório que lembro de ter assistido. Eu tinha cerca de 6 anos de idade. Um vizinho nosso, que, dizem, era bandido, foi encontrado num sojal morto com 6 tiros, nas costas e na cabeça. Ele não tinha completado 18 anos. Entre os presentes, corria a boca pequena que era a polícia que o havia executado. Tratava-se do filho mais velho de uma família de 6 irmãos: cinco rapazes, e uma menina. O pai era alcóolatra. Morreu de cirrose há cerca de 10 anos atrás. Antes disso, enterrou 4 dos seis filhos que teve. Hoje, apenas a menina e um dos irmãos do meio estão vivos. A menina nunca se envolveu com o crime, e hoje mora nas ruas de Foz do Iguaçu. O rapaz se “salvou” porque estava preso por homicídio. Dizem que matou para vingar um dos irmãos mortos. Na cadeia, virou evangélico, e a última vez que o vi, numa saída especial (indulto), aparentava realmente ter mudado de vida. Antes de morrer, um de seus irmãos também havia se tornado evangélico. Mas bastou dois meses afastado da Igreja Assembleia de Deus para ser emboscado e morto. Tinha 19 anos. Um outro, o mais novo, tinha a minha idade. Me recordo da última vez que o vi, com 15 anos, poucos meses antes dele amanhecer enforcado numa cela do CIAAD (prisão para menores infratores). Na ocasião, havia sido pego furtando turistas no centro da cidade, e acabou tendo a infeliz coincidência de ser colocado no mesmo espaço onde estava um antigo desafeto. Apesar da idade (16 anos), já havia sido preso algumas vezes. Como dizem na linguagem do rap, “o crime cobra vacilo”. Se chegar a se desviar do evangelho, não será surpresa se o último daqueles irmãos acabar emboscado e morto por antigos desafetos.

Que Deus tenha misericórdia dele. Porque o homem e o Estado jamais tiveram.

***

Já vai longe o ano de 2001 quando comecei as primeiras incursões ao local conhecido como “Invasão das Morenitas”, na periferia sul da cidade de Foz do Iguaçu. Tendo em mãos um gravador e um caderno, buscava encontrar moradores dispostos a darem depoimentos (entrevistas) que iriam compor meu trabalho de Conclusão de Curso em História (TCC). Aos 21 anos de idade, estava no último ano de graduação do curso de História na UNIOESTE/Marechal Cândido Rondon. Nessa pesquisa (posteriormente transformada também em tema de Mestrado), me interessava escrever e registrar um pouco de uma história que eu conhecia bem, e que vivi na própria pele: a formação de bairros periféricos e favelas na rica e contraditória fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Uma cidade que até meados de 1990 havia sido o 3° maior mercado (em volume comercial) do mundo. Nela, 20% da população vivia em áreas originadas de ocupações ilegais (invasões, favelas, etc). Ali, na rica Foz do Iguaçu, também se ostentavam sucessivos recordes nacionais de homicídio per capita entre a população jovem (15 a 25 anos de idade).

Como se percebe, sou um sobrevivente.

No inicio da década passada, o cinema, a música, a literatura e a novela acabariam por transformar a favela e a periferia em “moda”, popularizando gírias, estereótipos, gastronomia e a própria música (especialmente o funk). Mas na pesquisa que comecei a empreender, eu não estava ali apenas como um “estudante de História” ávido por narrativas, histórias e curiosidades da favela e dos favelados. Eu estava ali como alguém que havia conseguido contrariar estatísticas relativas a criminalidade, homicídios, e taxa de escolaridade. Na pesquisa, me interessava registrar as histórias e ações dos moradores e suas estratégias de sobrevivência nas duas ocupações que originaram a área estudada (Morenitas I e Morenitas II) em 1993 e 1997. Nessa pesquisa, conversei com lideranças políticas e religiosas, trabalhadores, mães de família, etc. Mas um entrevistado me chamou a atenção de forma particular: após longa e difícil negociação, convenci José* (nome fictício) a dar também seu próprio depoimento.

José era uma espécie de ser marginalizado dentro da própria ocupação. Um “caxangueiro”, como ele mesmo se definiu.

(Caxangueiros, na gíria local, significa aquele que pratica pequenos furtos para sobreviver, seja para comer, seja para sustentar seu vício por drogas).

José era um típico caxangueiro: viciado em drogas, esguio, magro, pouca estatura, tinha 19 anos á época da entrevista, mas aparentava 40. Embora já fosse perto de 5hs da tarde, relatou não ter comido nada naquele dia. A magreza esquálida poderia ser resultado da fome. Mas também, do vício em drogas.

Embora ocupássemos posições diferentes naquele momento, a história de José era incrivelmente parecida com a minha sob vários aspectos: seu pai faleceu no final dos anos 80 por causas naturais, quando ele tinha apenas 6 anos. Sua família de 6 irmãos cresceu desassistida, e se dispersou. José se criou pelas ruas aprendendo a ser “malandro” para sobreviver, e assim, logo também experimentou as drogas e o álcool.

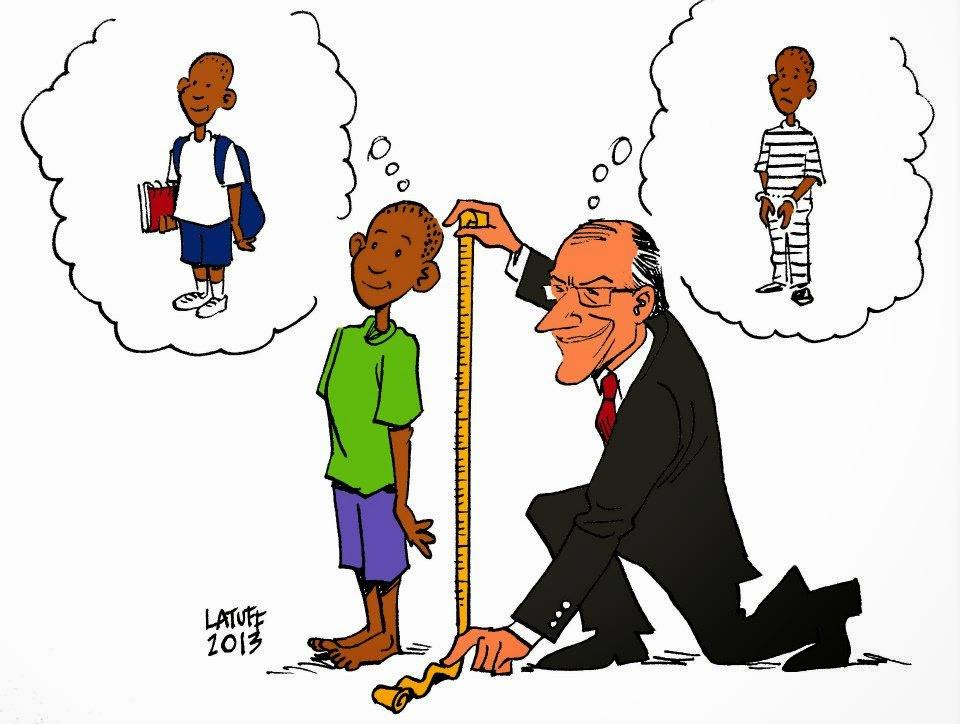

José perfaz uma trajetória típica de quem só conheceu a miséria, a desigualdade e o preconceito como forma de vida, e que teve no traficante da esquina seu exemplo de “homem bem sucedido”. Sua narrativa mostra porque pautas como a pena de morte e a redução da maioridade penal não são bandeiras que interessam para aqueles já nascem pobres e excluídos, e desde cedo são estigmatizados pelo sistema repressivo. José contou que antes de completar a maioridade, por 2 vezes foi levado a um matagal por policiais. Na primeira o espancaram; na segunda, também colocaram uma arma em sua cabeça e ameaçaram matá-lo, caso voltasse a reincidir no crime. José também relatou casos de amigos e conhecidos que haviam sido capturados na calada da noite por policiais, e que misteriosamente apareceram mortos no dia seguinte, com tiros na cabeça e nas costas. A polícia jamais assumiu a autoria destes crimes, e a imprensa marrom da cidade os tratou como “acerto de contas” entre traficantes e bandidos.

Ao contrário daquilo que bradam os sensacionalistas, para quem nasce e vive à margem da sociedade, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) não assegura nenhum direito ou privilégio: ele simplesmente é ignorado, pois o Estado é completamente ausente, e só se faz presenta quando se trata de reprimir.

Na calada da madrugada não existem leis, nem ECA, nem Direitos Humanos, nem bom senso, nem imprensa, nem campanhas pacifistas no facebook. Nas periferias brasileiras, menores de idade sabem que a qualquer momento poderão ser raptados, torturados e mortos longe das câmeras pela polícia, exterminados sob as bênçãos do Estado que acoberta seus homens de farda, que matam e torturam sem dó, ao arrepio da lei, e sem comoção pública da classe média.

Vez ou outra, algum membro de esquadrões da morte, grupos de extermínio ou “justiceiros” acabam presos, a classe média se limita a repetir chavões fascistas de comunicadores como Rachel Sheherazade, José Luiz Datena e Marcelo Rezende, transformando assassinos de pobres em heróis; e suas vítimas em vilões.

José nasceu e cresceu como alguém insignificante para o Estado. Vivia de favor, sendo alimentado pela solidariedade de alguns moradores, e dormindo cada dia num lugar diferente. Era um sem-lugar. Quando voltei ao bairro tempos depois, já com as entrevistas transcritas, para obter o termo de cessão dos depoimentos (autorização para usar a entrevista na pesquisa), já não encontrei mais José. Ninguém sabia onde estava. Uns diziam eu havia fugido dali porque um morador queria matá-lo. Outros diziam que estava preso em outra cidade, mas não tinha familiares para visitar. Outros ainda diziam que ele havia ido morar com um irmão em Santa Catarina.

Reluto em pensar que enquanto finalizo estas linhas, ele já possa estar morto. Poderia ser eu. Isso porque uma coisa é certa: como no caso da família citada no inicio deste texto, para quem é da periferia e se envolve na criminalidade, cedo ou tarde a pena de morte irá bater em suas portas. Enquanto isso não acontece, vivem escondidos como ratos, ou “enjaulados igual fera”, como bem observou o poeta e rapper Elizeu Pirocelli.

As perspectivas são negras, e as estatísticas comprovam: na periferia, onde não existem Eikes Batistas para pagar bons advogados para tirar seus filhos da prisão por homicídio, quem se envolve em crimes provavelmente acabará morto, ou condenado a uma vida de privação e medo, se escondendo o tempo todo de policiais, justiceiros e de outros bandidos. Para quem é da periferia, não existe “impunidade”. Cedo ou tarde a conta chega. E ela cobra sangue.